Arduino ものづくり

基礎編

monodukuri-life.hatenablog.com

記事に広告(アフィリエイト広告)が含まれています。

こんにちは!今回は、電子工作の定番「Arduino」を使って、リアルタイムクロック(RTC)モジュールから現在時刻を取得する方法を共有します。

「サンプル通りにやったのに動かない…」という初心者あるあるな壁にぶつかったので、その解決策も含めて記録に残します。この記事が、誰かのモノづくりのハードルを下げるきっかけになれば嬉しいです。

Arduino本体には時計機能がありません(電源を切るとリセットされてしまいます)。そこで、外部のRTC(リアルタイムクロック)モジュールを使って、正確な時間を刻めるようにします。

Arduino UNO

クロックモジュール RTC

ジャンパー線

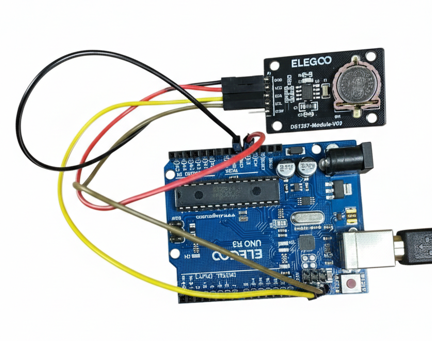

このブログでは ELEGOO(エレゴー)製の Arduino 互換品を使って実験しています。Arduino互換品と聞くと品質が心配になる方もいるかもしれませんが、ELEGOO の製品は「互換品とは思えない品質」 で、Arduino公式ボードと同じように問題なく使えます。それでいて 価格はかなりリーズナブル なのが魅力です。

特にスターターキットは、

といった 電子工作で必要なパーツが一式そろっており、初めてでもすぐに実験を始められる 便利なセットになっています。

シリアルモニタに、秒単位で現在時刻が表示されるようにします。

RTCモジュールは、水晶発振子を内蔵した時計専用のICです。 最大の特徴は、バックアップ用のボタン電池を搭載できる点です。これにより、Arduinoの電源を切っても、電池が切れるまで内部で時間を刻み続けてくれます。

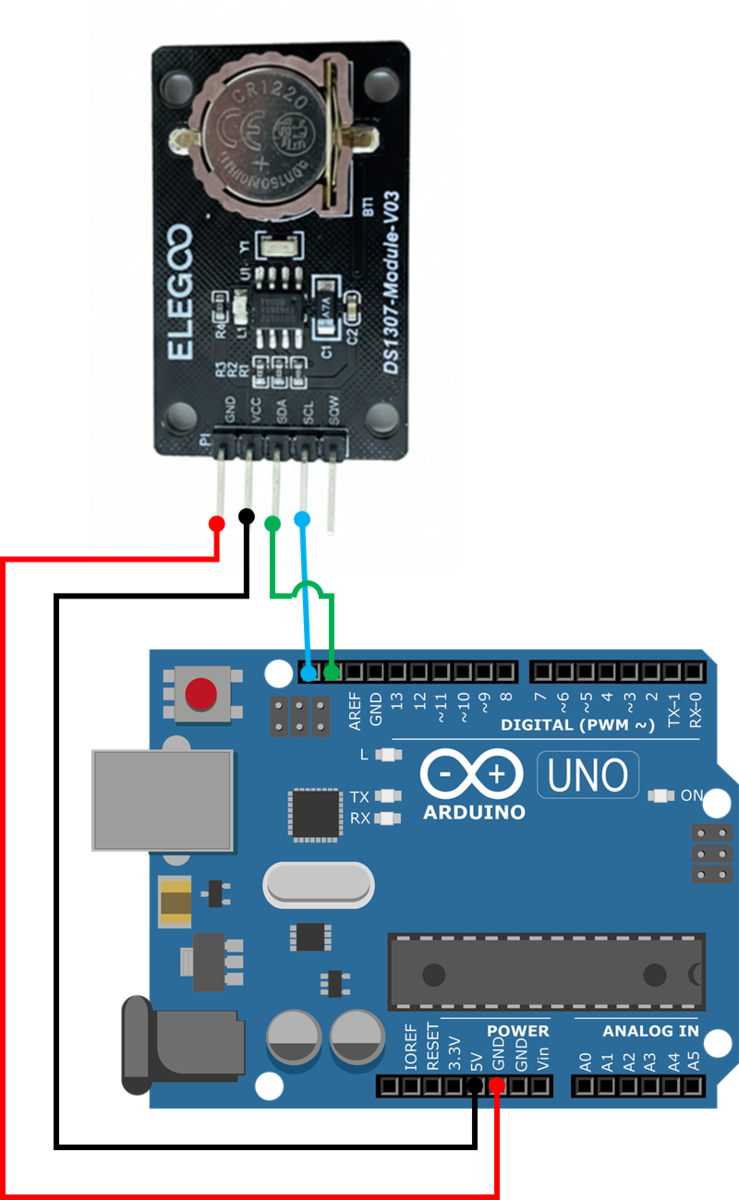

接続は非常にシンプルです。RTCは「I2C(アイ・スクエア・シー)」という通信方式を使います。

| RTCピン | Arduinoピン | 役割 |

| VCC | 5V | 電源 |

| GND | GND | グランド |

| SDA | A4 (or SDA) | データ信号 |

| SCL | A5 (or SCL) | クロック信号 |

※配線時の注意点

SDAとSCLの接続先を間違えないようにしましょう。Arduino UNOの場合、SDAはA4、SCLはA5ピンです(専用のSDA/SCLピンがある基板でも、内部的にはA4/A5と繋がっています)。

今回、ELEGOO社製のキットに付属していたサンプルコード(DS3231ライブラリ使用)を試したところ、ライブラリのアップデートの影響か、うまく動作しませんでした。 そこで今回は、より汎用性が高く安定している DS3232RTCライブラリ(JChristensen製) を使用します。

DS3231(NorthernWidget製)かつての定番ですが、最近の環境ではコンパイルエラーや動作不良が報告されることがあります。DS3232RTC(JChristensen製) DS3231とDS3232の両方に対応しており、メンテナンスも継続されています。Timeライブラリとの親和性が高く、コードが書きやすいのが特徴です。

比較表:DS3232RTC vs DS3231(NorthernWidget)

| 比較項目 | DS3232RTC (JChristensen) | DS3231 (NorthernWidget) |

| 主な目的 | Arduinoのシステム時間管理 | チップの機能(ハードウェア)制御 |

| 依存ライブラリ | TimeLib.h (Time) が必須 |

Wire.h (標準) のみでOK |

| 時間の扱い |

Unixタイム(1970年からの秒数) ※計算や比較が非常に得意 |

年・月・日・時・分 がバラバラ ※そのまま表示するのに便利 |

| 温度センサー | △ 取得可能だが、メイン機能ではない | ◎ 非常に簡単 (getTemperature関数あり) |

| アラーム機能 | ○ 強力だが、設定コマンドが専門的 | ◎ 専用の関数が用意されており直感的 |

| 向いている用途 |

・データロガー(記録) ・複雑なタイマー処理 ・時間の計算が必要なとき |

・デジタル時計の表示 ・温湿度計 ・目覚まし時計(アラーム) |

Arduino IDEのライブラリマネージャーで「DS3232RTC」をインストールして使用してください。

/*

DS3232RTC ライブラリを使用したサンプル

特徴:ArduinoのTimeライブラリと同期して動作します

*/

#include // http://github.com/JChristensen/DS3232RTC

#include // http://playground.arduino.cc/Code/Time

#include

DS3232RTC RTC; // RTCクラス

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin(); // ハードウェアI2C初期化

// --- 時刻設定エリア (初回のみ実行し、2回目以降はコメントアウト推奨) ---

// 時, 分, 秒,日,月,年 (例: 2026年1月30日 12時00分00秒)

// setTime(21, 58, 0, 31, 1, 2026);

// RTC.set(now()); // Arduinoのシステム時刻をRTCに書き込む

// -------------------------------------------------------------

// Arduinoのシステム時刻の基準(Sync Provider)としてRTCを指定

// これにより、now()関数を呼ぶだけでRTCの正確な時間が返ってきます

// setSyncProvider(RTC.get);

setSyncProvider([]() {

return RTC.get();

});

if (timeStatus() != timeSet) {

Serial.println("RTCとの同期に失敗しました");

} else {

Serial.println("RTCと同期しました");

}

}

void loop() {

// 日付と時刻を表示する関数を呼び出し

digitalClockDisplay();

delay(1000); // 1秒待機

}

void digitalClockDisplay() {

// TimeLibの機能で簡単に表示できます

Serial.print(year());

Serial.print("/");

printDigits(month());

Serial.print("/");

printDigits(day());

Serial.print(" ");

printDigits(hour());

Serial.print(":");

printDigits(minute());

Serial.print(":");

printDigits(second());

Serial.println();

}

// 数字が1桁の場合に頭に0をつける関数 (例: 1 -> 01)

void printDigits(int digits) {

if (digits < 10)

Serial.print('0');

Serial.print(digits);

} このプログラムの主な目的は、「外部のリアルクロックモジュール(DS3232)から正確な時刻を読み取り、Arduino内部の時計を自動的に補正(同期)しながら、シリアルモニタに日時を表示し続けること」です。

起動時(Setup):

I2C通信を開始し、Arduinoに対して「時刻の基準(親)はDS3232だよ」と教えます。

動作中(Loop):

1秒ごとに現在の日付(年/月/日)と時刻(時:分:秒)をきれいに整形してPCの画面(シリアルモニタ)に送信します。

一度プログラムを書き込めば、RTCにボタン電池が入っている限り、Arduinoの電源を切っても時刻は維持されます。

このコードには、効率的かつスマートに時刻を扱うための重要なテクニックが3つ隠されています。

setSyncProvider による自動同期このコードの最大の肝は setSyncProvider(...) という関数です。

通常、Arduinoの時間は電源を入れると0からスタートしてしまいますが、この関数を使うことで「定期的にRTCへ時間を聞きに行き、Arduino内部の時間を自動で合わせる」という処理を裏側で勝手に行ってくれます。これにより、ユーザーはズレを気にせず now() や hour() を呼ぶだけで正確な時間を取得できます。

setSyncProvider の引数に注目してください。

setSyncProvider([]() {

return RTC.get();

});ここで []() { ... } という書き方(ラムダ式)が使われています。これは「名前のない関数」をその場で作るテクニックです。「RTCから時間を取得する関数」を直接プロバイダとして渡すことで、コードを簡潔に保っています。

コード内の // 時刻設定エリア がコメントアウト(無効化)されています。これは非常に重要なベストプラクティスです。

初回: コメントを外して時刻を書き込む(RTCに時間をセット)。

2回目: すぐにコメントアウトして再度書き込む。

こうしないと、Arduinoを再起動するたびに、毎回「2026年1月30日...」に時間が巻き戻ってしまうからです。このコードはその運用を見越して書かれています。

それでは、コードをブロックごとに分けて詳しく見ていきましょう。

#include <TimeLib.h> // Arduino内部で時間を扱うための標準ライブラリ

#include <Wire.h> // I2C通信(SCL, SDAピン)を行うライブラリ

DS3232RTC RTC; // RTCを操作するための「RTC」という名前のオブジェクトを作成ここでは必要な道具箱(ライブラリ)を揃えています。DS3232RTC と TimeLib は相性抜群の組み合わせです。

void setup() {

Serial.begin(9600); // PCとの通信開始

Wire.begin(); // I2C通信の開始(これがないとRTCと話せません)

// --- 時刻設定エリア ---

// setTime(21, 58, 0, 31, 1, 2026);

// RTC.set(now());

// --------------------

// ★ここが最重要ポイント

// Arduinoの時刻合わせ係としてRTCを指定します

setSyncProvider([]() {

return RTC.get();

});

// 同期がうまくいったか確認

if (timeStatus() != timeSet) {

Serial.println("RTCとの同期に失敗しました");

} else {

Serial.println("RTCと同期しました");

}

}setSyncProvider によって、Arduinoは「あ、自分は時計を持っていないから、定期的に RTC.get() を実行して時間を合わせればいいんだな」と理解します。

void loop() {

digitalClockDisplay(); // 下で作った表示用の関数を呼び出す

delay(1000); // 1秒待つ

}loop の中は非常にシンプルです。表示処理を別の関数(digitalClockDisplay)に分けたことで、メインの処理が見やすくなっています。

void digitalClockDisplay() {

Serial.print(year());

Serial.print("/");

printDigits(month());

// ... (省略) ...

printDigits(second());

Serial.println(); // 改行

}

void printDigits(int digits) {

if (digits < 10)

Serial.print('0'); // 1桁なら頭に0をつける

Serial.print(digits);

}printDigits 関数は、例えば「9時5分」を「09:05」と表示するための工夫です。これがあるだけで、ログデータの見やすさが格段に上がります。

コード内で使われている専門的な関数を、分かりやすく翻訳しました。

| 関数名 | 役割 | 引数と戻り値 |

| RTC.get() | RTCモジュールから現在のハードウェア時刻を読み取ります。 | 戻り値: time_t 型(1970年1月1日からの経過秒数)。 |

| setSyncProvider(関数) | TimeLibに対し「時間の基準となる関数」を登録します。 |

引数: 時間を返す関数。 効果: これ以降、定期的にその関数が呼ばれ、システム時刻が補正されます。 |

| now() | 現在のシステム時刻を取得します。 | 戻り値: time_t 型。同期設定済みなら、実質的にRTCの正確な時間が返ります。 |

| timeStatus() | 現在の時刻同期の状態を確認します。 | 戻り値: timeSet(同期完了)、timeNeedsSync(要同期)、timeNotSet(未設定)のいずれか。 |

| year(), month(), day()... | time_t 型の時間データから、「年」「月」「日」などの要素を取り出します。 |

引数: なし(自動で now() の結果を使います)。 |

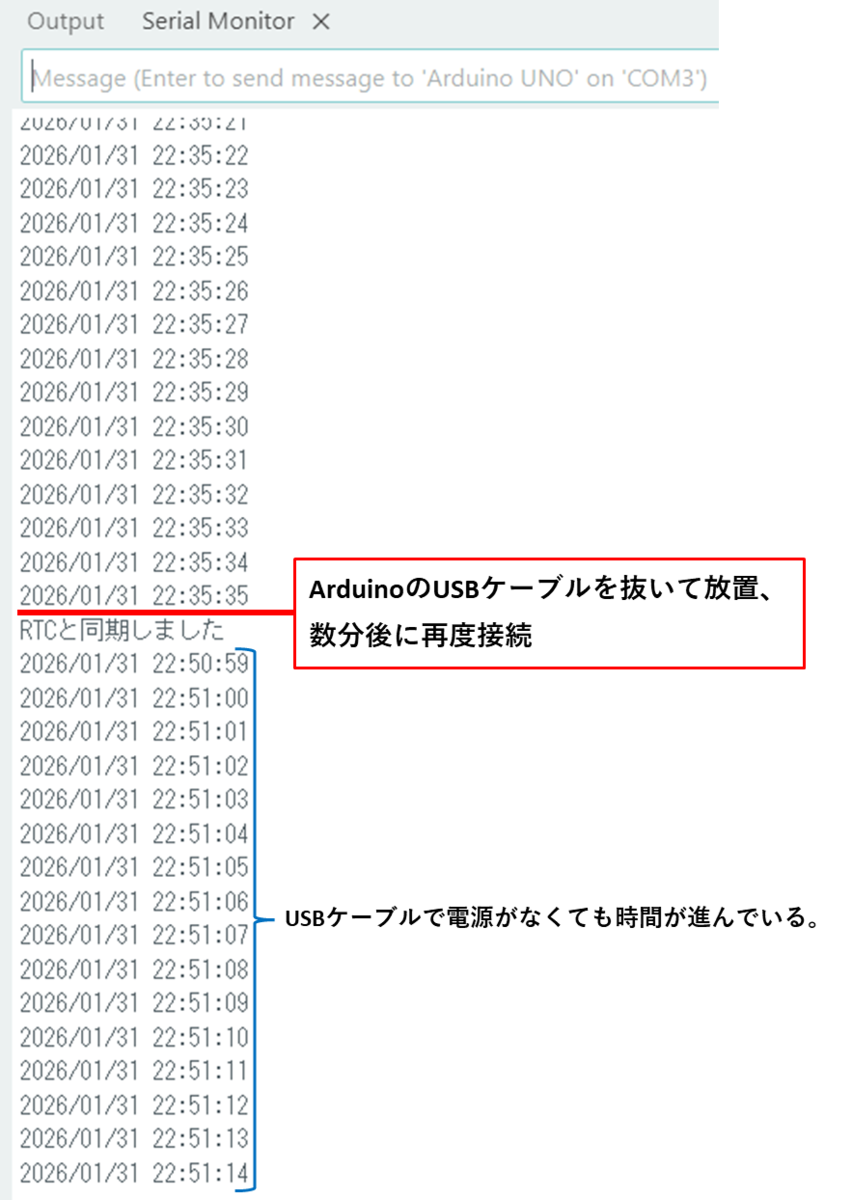

一度プログラムで時刻を書き込むと、RTC内の電池のおかげで、時刻設定用のコード(setup内のコメント部分)を削除してプログラムを再書き込みしても、正しい時刻を保持して出力されることが確認できました。

ArduinoのUSBケーブルを抜いて放置し、数分後に再度繋いでも「今の時間」から再開されるのは、独立した時計を持っている安心感がありますね。

今回はRTCモジュールの基本について解説しました。 「付属のサンプルが動かない」というのは電子工作ではよくあることですが、別のライブラリを探すことで解決できる場合が多いです。

今後の応用案:

特定の時間になったらアラームを鳴らす「目覚まし時計」

植物への「自動水やり機」のスケジュール管理

SDカードと組み合わせて、時間付きの「温度ログ記録(データロガー)」

皆さんもぜひ、時間に連動したガジェット作りに挑戦してみてください!